El refugiado canadiense que nació en Ghana, sueña con ser actor y está invicto ante Messi, su ídolo: la vida de Alphonso Davies

“Quemaron el pueblo en el que vivía. Mi cama, mi televisión, mi ropa, todo por lo que he trabajado ha desaparecido”. Wendell Elijah Mallobe fue forzado a mudarse de nuevo. Nació en Liberia hace 55 años. Vive en Ghana desde hace más de tres décadas. Había llegado en 1990: huía de la primera guerra civil liberiana, iniciada un año antes cuando un grupo rebelde invadió el país desde las fronteras de Costa de Marfil con el propósito de desmantelar el orden institucional y derrocar al gobierno. Los crímenes de lesa humanidad, las matanzas, las torturas, los secuestros, los homicidios a asistentes humanitarios, el reclutamiento de soldados menores de quince años, los atropellos por criterios étnicos impulsaron la huida masiva de la población. Mallobe fue uno entre cientos de miles. Desembarcó en el campamento de refugiados de Buduburam, en la región central de Ghana, cincuenta kilómetros al oeste de Accra, la capital.

Sobrevivió, creció, trabajó, tuvo familia. El conflicto de lucha interna, con sus treguas y vaivenes, cesó en 2003. Las Naciones Unidas lograron, al año siguiente y a través de un programa de desarme, desmovilización y reinserción de combatientes, la conversión a la paz de setenta mil hombres. En 2006, le garantizaron a los exiliados una repatriación segura. Mallobe no quiso volver. Prefirió su vida en la miseria de Buduburam antes que revolver los horrores de su éxodo. Pero ahora debe irse, otra vez desplazado. En marzo de 2024, el gobierno ghanés, bajo órdenes de las autoridades propietarias del terreno, autorizó la demolición del campamento. Los edificios se volvieron escombros y las vivencias, polvo. La escena era desoladora: residentes removiendo las ruinas para rescatar sus pertenencias mientras las excavadoras no detenían sus motores. Solo resistieron las palmeras.

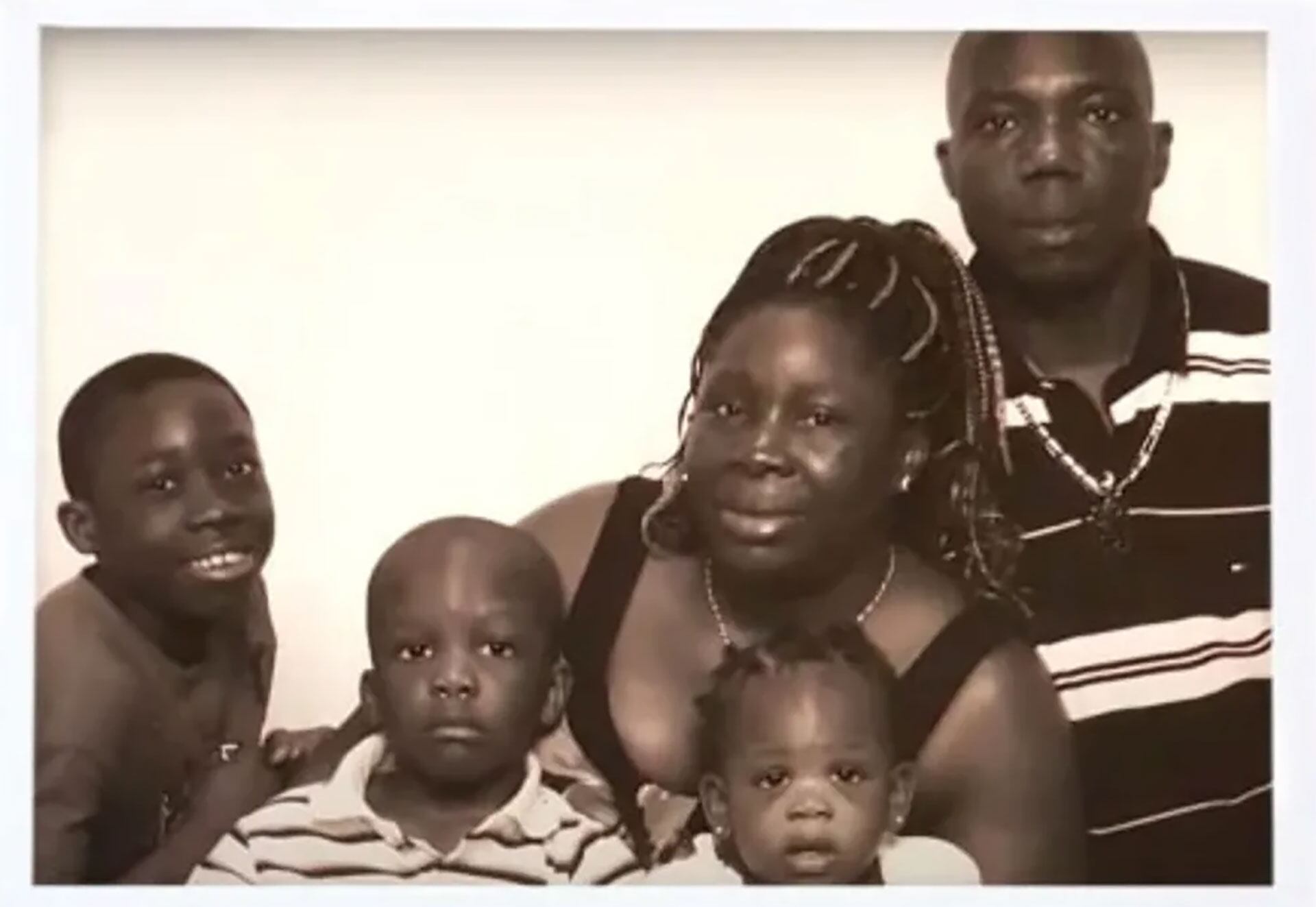

En una paradoja de los desplazamientos forzados, ahora Liberia, en tiempos de paz, recupera a los refugiados que escaparon de su patria. Más de doscientas mil personas murieron en las brutales guerras civiles que se suscitaron entre 1989 y 2003. Más de cuatrocientos cincuenta mil se salvaron en su huida. Entre ellos, la familia Davies. Debeah y Victoria partieron, como Mallobe, de su Liberia natal hacia tierras pacíficas. “La única forma de sobrevivir era agarrar un fusil y yo no quería”, explicó él. “El panorama era temible: debías pasar por encima de los cadáveres para ir a buscar comida”, relató ella. Llegaron a Buduburam en 1999. El 2 de noviembre del año 2000 nació su primer hijo.

Hoy tiene 23 años. Se llama Alphonso Boyle Davies. Le dicen Phonzie. Es futbolista. Juega en el Bayern Múnich de Alemania y en la selección de Canadá. A veces es lateral, otras veces delantero. Lo quiere el Real Madrid, último vencedor del trofeo de clubes más codiciado del mundo. Sus hitos y sus repisas son abundantes. Ganó cinco veces la Bundesliga, tres la Supercopa de Alemania, dos veces la Copa de Alemania, una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes. Estuvo nominado siete veces consecutivas al premio al mejor futbolista canadiense: lo obtuvo en cuatro oportunidades -2018, 2020, 2021 y 2022-. Fue el jugador más joven en debutar en la United Soccer League, una suerte de segunda división en Estados Unidos, y el segundo más joven en estrenarse en la MLS cuando apenas tenía quince años, ocho meses y quince días. Fue el futbolista más precoz en vestir la camiseta de la selección de mayores de Canadá, el canadiense más caro de la historia al ser traspasado por doce millones de dólares en enero de 2019 y el autor del primer gol en la historia de Canadá en una Copa del Mundo.

Pero Alphonso Davies destaca en sus biografías de redes sociales que, además de futbolista del equipo alemán y de la selección norteamericana, es embajador de buena voluntad de ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. En marzo de 2021, se convirtió en el primer futbolista y en el primer canadiense en ser nombrado con ese título. Lo subraya con orgullo. Es un signo de su identidad.

Sus memorias del campamento son nulas. Lo que sabe es lo que le contaron. Un artículo publicado en el sitio web del Bayern Múnich retrata la escenografía de su infancia: “El vestuario es una pequeña zona de sombra. Una cabra los olisquea, las mujeres llevan sobre la cabeza cuencos con frutos secos. En la cancha, un jugador hace una entrada que muchos pensarían dos veces. La superficie sin pasto está endurecida por el sol, más piedra que tierra. Se levanta una terrible polvareda cuando el jugador escapa de una patada con una pirueta. ‘Buena jugada’, grita un espectador y aplaude”.

Era un día cualquiera en el “Children Better Way Park”, el campo de deportes de Buduburam, donde se regían bajo un único lema “dejemos que los niños jueguen”. Las dimensiones de la cancha cumplían estándares internacionales. Pero no había pasto ni redes ni líneas. Solo dos arcos. Aunque las casillas de barro, las barracas de madera combada y los muros del perímetro que había más allá evidenciaban que aún las cosas podían ser más primitivas. Había un lugar al que le decían “Pupu Park”. Era la única zona del campamento con un resabio de pasto. Aloysius Kleah dijo: “Éramos muy chicos, pero él ya era muy rápido con la pelota”. Hablaba de su primo Alphonso.

Lamenta que su memoria no haya retenido ninguna imagen, ninguna reminiscencia de aquel principio. “Realmente no puedo recordar mucho de esos años. Ojalá pudiera. Ni siquiera recuerdo haber pateado una pelota de fútbol, aunque sé que lo hice. No es un recuerdo que mis padres quieran compartir a menudo, pero igual forma parte de nuestra historia”, dijo en diálogo con Gary Lineker, en una nota publicada en The Guardian, cuando la pandemia había clausurado la vida pública, cerrado las canchas y aislado al mundo. Reveló que por más que él quisiera sus padres procuraron enterrar su pasado en su refugio en Ghana o en su vida en Liberia: “Realmente no querían hacerlo. Fue una época oscura en su historia. Sólo querían que disfrutáramos de nuestras vidas, que fuéramos realmente felices en un lugar seguro, donde pudiéramos ser lo que quisiéramos ser”.

Vivió solo cinco años en Ghana. Aunque en paz y sin riesgos de morir por antojos de bárbaros en una guerra de malos contra malos, la suerte de los Davies había caído en el pozo de una pobreza perpetua. El campo de refugiados podía ser seguro, pero conseguir comida, agua y ropa significaba una proeza. Prevaleció la premisa de vivir con la dignidad de no tener que matar. “La vida allí era como si te metieran en un contenedor y luego tiraran la llave. No había modo de salir”, dijo la mamá. El destino cambió en 2005 cuando les ofrecieron un programa de restablecimiento familiar. Se mudaron a Windsor, Ontario. Canadá queda en otro continente, habla otro idioma, tiene otro clima, ofrece otra proyección. Eran tres: papá Debeah, mamá Victoria y él. Luego vendrían otros dos hijos más, Ángel y Brian. “Una cosa que se me quedó grabada es la estadística de que menos del uno por ciento de los refugiados del mundo son reasentados cada año. El resto tiene que permanecer en el país de asilo, lo que no siempre es una solución ideal a largo plazo. O tienen que regresar a casa, donde todavía pueden estar en riesgo por las razones que los obligaron a huir en primer lugar. Entonces, si lo piensas bien, Alphonso y su familia estuvieron entre los afortunados”, subrayó Farhan Devji, autor del libro biográfico Alphonso Davies: una nueva esperanza.

Al año siguiente se establecieron en Edmonton, una ciudad de cien mil habitantes, donde obtuvo sus primeros recuerdos vividos. En su relato en primera persona en The Players Tribune, rememoró la mañana en que se despertó y por la ventana vio que las calles estaban cubiertas por una manta blanca y esponjosa. Había descubierto la nieve con escozor y fascinación. “¿Qué es esto? -escribió-. Fui afuera. ¡Tenía una camiseta y pantalones cortos! Lo toqué. Hacía frío. Mis padres se despertaron y salieron también. Nos sacamos unas fotos ese día”.

Aunque hoy dice que no le gusta el invierno, se acostumbró al frío y a la vida en Edmonton. Aprendió el idioma y a hacer amigos. Solo conocía a su familia. Era reservado y no hablaba. Hasta que comenzó a “relucir mi verdadero yo: un chico humilde y divertido”, según describió. Lo que lo convirtió en un individuo sociable integrado a la comunidad fue el deporte. “Hice atletismo, básquet, vóley. Intenté jugar un poco al hockey. Tenía un amigo cuya familia era dueña de una pista y la abrieron al público. No sabía patinar. No sabía cómo ponerme un patín. De hecho, mi amigo tuvo que atarme los cordones”, recordó. No podía mantenerse de pie sobre patines. Lo suyo sería otra cosa. Su papá jugaba al fútbol en un equipo amateur en Edmonton. En la televisión veía los partidos del Chelsea de Inglaterra. Alphonso creció viendo jugar a otros negros como él en tierras de blancos: Michael Essien, que había nacido en Acre, vecino de su Buduburam natal, y Didier Drogba, marfileño, el país apretado entre Liberia y Ghana en el Golfo de Guinea. Se hizo hincha del Chelsea por herencia. “Cuando me iba a la cama, soñaba con ser como una de las grandes estrellas que jugaban en Europa y marcaban goles y celebraban con decenas de miles de aficionados gritando”, reveló.

Pero así como soñaba, se cuestionaba el alcance de su deseo. “La mayoría de las estrellas son de Europa o de lugares como Brasil y Argentina. ¿Cuántos vienen de Edmonton, donde se supone que sólo se juega al hockey? Ninguno”, admitió. “Porque seamos honestos -dijo-: hay muchas razones por las que hay más futbolistas procedentes de Río de Janeiro que de Edmonton. No es sólo frío. Básicamente es como vivir dentro de un congelador. Cuando llega septiembre y comienza a nevar, no se puede jugar al fútbol afuera”.

El fútbol fue una transferencia paterna. Pero Melissa Guzzo, su profesora de educación física de sexto grado del colegio Madre Teresa de Calcuta en Edmonton, fue la primera que creyó en él. “Era uno de esos niños que lucía una sonrisa permanente, siempre bailando en los pasillos. Tenía un talento natural. Cualquier cosa que practicara (atletismo, básquet o cualquier deporte), era el mejor”, expresó. Intervino para que se incorporara al programa “Free Footie”, una iniciativa creada en 2009 para promover la integración de los niños de bajos recursos de las zonas más vulnerables de la ciudad. La inscripción, la cuota y los traslados eran gratuitos. Fue concebido para alumnos en edad escolar que no podían costear su permanencia en un equipo de fútbol infantil. La fundó Tim Adams. “Le vi hacer su primer toque y lo supe de inmediato. Este niño tiene un don”, sostuvo.

Cuando tenía nueve años, un amigo fue otro que creyó en él. Lo vio jugar al fútbol en un recreo y le invitó a acompañarlo a una prueba en el equipo Edmonton Internationals. “Unas horas más tarde -relató-, mientras caminábamos hacia el campo, le dije que estaba nervioso. Él me contestó: ‘Tranquilo, sos muy bueno’”. Jugar le encantaba, pero no entrenaba siempre. Su hermano Brian tiene siete años menos. Su hermana Ángel es once años menor. Su papá trabajaba de noche en una fábrica empacando pollo: se iba de madrugada y volvía después del mediodía. Su mamá era empleada de limpieza y cumplía horarios rotativos: a veces dejaba su casa a las nueve de la noche y regresaba a las ocho de la mañana. “No podían pagar una niñera cuando los dos trabajaban en turnos nocturnos. Entonces, mientras mis amigos entrenaban o jugaban videojuegos, yo estaba en casa cambiando pañales y cantando canciones de cuna”, retrató.

Otro amigo volvió a creer en él: lo invitó a jugar en un equipo infantil llamado Edmonton Strikers, donde su papá era el entrenador. No sabe bien por qué aceptó: el club era el peor de la liga. “Pero me alegro de haberlo hecho, porque su papá era Nick Huoseh, quien ahora es mi representante”, contó. Se incorporó, a la par, a la Academia de Fútbol St. Nicholas, a donde recaló por insistencia de Tim Adams. Entrenaba todos los días, todo el año: la escuela presume de instalaciones interiores que les permiten operar en invierno. Jugaba en dos equipos en los tiempos en los que a los niños solo les gusta jugar.

A los que les gustaba el fútbol en Edmonton ya sabían que había un refugiado nacido en Ghana con un gen especial, que hacía cosas que los otros no. “Para ser honesto, sólo intentaba jugar por diversión, para mantenerme activo y no meterme en problemas -dijo-. No pensé que fuera realmente bueno, solo jugaba porque disfrutaba hacerlo con mis amigos. Una vez que comencé a jugar fútbol más organizado, mis padres, entrenadores y otros compañeros de equipo me dijeron que siguiera adelante y que podía convertirme en algo, así que comencé a creerlo”.

En agosto de 2015, a los catorce años, se inscribió en el programa de residencia de Vancouver Whitecaps, equipo que compite en la liga profesional de Estados Unidos. Su familia tenía dudas: otra vez un desplazamiento. Terminaron aceptando la mudanza de ochocientos kilómetros hacia la costa oeste de su primer hijo. El resto pasó rápido. El 23 de febrero de 2016 firmó su primer contrato como profesional. El 17 de julio, con quince años, ocho meses y quince días, entró en el minuto 77 por el uruguayo Nicolás Mezquida en un 2 a 2 entre Vancouver y Orlando City. Vistió la camiseta número 67. El 6 de junio de 2017 recibió la ciudadanía canadiense. Ocho días después, jugó por primera vez con la selección del país norteamericano en un amistoso ante Curazao. Ingresó en el minuto 53 en la victoria por 2 a 1. Vistió la camiseta número 12. De allí, solo medallas, condecoraciones y progresos en una carrera meteórica.

Tiene solo 23 años y será el capitán de Canadá en el debut de la Copa América ante Argentina. Le dará la mano a Lionel Messi en el sorteo. Se conocen. El recuerdo no es grato para el argentino: es -según una investigación de Silvio Maverino publicada en El Gráfico- uno de los veintiocho jugadores que nunca perdió contra Messi. El que ostenta la marca de ocho partidos disputados y ninguna caída es bien conocido por el canadiense: su otro ídolo Michael Essien. Davies y Messi se enfrentaron en tres ocasiones. La primera fue el histórico 8 a 2 del Bayern Múnich al Barcelona por los cuartos de final de la Champions League de 2019, y los otros dos duelos ocurrieron en la edición 2023, cuando el equipo alemán venció uno a cero en la ida y dos a cero en la vuelta al PSG de Messi, Neymar y Mbappé.

Pero ese 8 a 2 fue emblemático para ambos. Para Messi por tratarse de la peor derrota en su carrera. Para Davies por enfrentar a su máximo ídolo. “Mi mamá me llamó y después mi papá se puso al teléfono, y él me dijo: ‘Así que vas a jugar contra tu futbolista favorito…’. Yo le respondí: ‘Sí’. Y ambos empezamos a reír en el teléfono. Honestamente no podíamos creerlo, porque él sabe que yo veía mucho a Messi cuando era más joven. Mientras crecía, solía verlo todo el tiempo y ahora lo voy a estar enfrentándolo”, dijo. De aquel partido brotaron dos situaciones particulares: una que ocurrió durante el juego y otra que sucedió apenas terminado. En los primeros minutos del partido, cuando ya el marcador iba uno a uno, Davies avanzó por izquierda y Messi, desde atrás, lo tocó para que trastabillara y frenara su carrera. Luego, el argentino lo levantó y le hizo un mimo en la cabeza a modo de disculpas. El gesto se eternizó en una foto. “Messi me cometió una falta y luego me ayudó a levantarme. Esa imagen se quedará conmigo para siempre. Voy a enmarcar esa foto”, prometió. Consumada la victoria, Davies quiso quedarse con un recuerdo del argentino, su ídolo. “Le pedí la camiseta, pero creo que estaba un poco molesto, fastidiado, y me la negó. Está bien, quizá la próxima vez tenga más suerte”, deslizó.

La próxima vez tuvo más suerte. Lo consiguió tres años después, cuando volvieron a enfrentarse. Luego del triunfo por uno a cero del Bayern al PSG, Davies fue el primer rival en acercarse a saludar a Messi. No hizo falta que intercambiaran palabras ni algún gesto universal, como si ya lo hubiesen acordado antes. Cada uno se sacó su camiseta y se la dio al otro. “Por fin tengo la camiseta de Leo Messi. La última vez me la perdí, pero es aún mejor ya que ahora es campeón del mundo”, celebró. En noviembre de ese año, subió una foto a su cuenta de instagram que ilustraba ese orgullo: la camiseta 30 de Messi enmarcada en su casa de Edmonton, Canadá.

Varias veces Davies dijo que Messi era el mejor jugador del mundo. Pero lo que evidencia esa devoción se constata en rasgos de su intimidad y de su autenticidad. El canadiense es activo en sus redes sociales, donde exhibe una personalidad histriónica. Se filma actuando, bailando y bromeando con sus amigos. Un video en el que se lo ve en una suerte de sala de juegos de su casa, de fondo se distingue que cumplió con su promesa de enmarcar la foto en la que Messi le extiende la mano para levantarlo. Hubo un tiempo que fue streamer. En 2021, se filmó jugando al FIFA y en un sobre en la versión Ultimate Team le tocó el 10 de Argentina. Su grito, su entusiasmo, su éxtasis fue viral.

Tiene solo 23 años. Lloró en una transmisión en vivo cuando Canadá se clasificó al Mundial de Qatar luego de treinta y seis años sin participaciones: él no jugó por una afección cardíaca, secuela del coronavirus. El fútbol -dice- siempre fue lo primero, pero también le hubiese gustado actuar. Tuvo clases de teatro durante su tiempo en la escuela y aún le gustaría ser actor. “Me gusta entretener a la gente y TikTok me brinda la plataforma para hacerlo. Les permite a los hinchas no solo ver lo que hago en la cancha, sino también conocer un poco más mi personalidad”, razonó. Tiene 7,7 millones de followers en esa red social. La usa para divertir a sus seguidores y también para enseñar su historia personal, para hablar sobre los refugiados, para que su vida sirva de inspiración: la de un nacido en las penurias de Buduburam, un campo de refugiados que ya no existe, que se crió en el frío de Edmonton, que triunfó en las canchas de Alemania y que siempre le ganó a su ídolo.